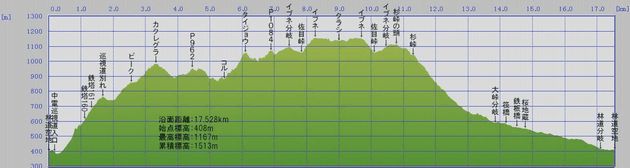

カクレグラ(990.1m)タイジョウ(1061m)イブネ(1160m)クラシ(1145m)

高槻5:24(名神、R421)=6:56鳴野橋(中電巡視道入口付近)7:21→中電巡視道入口7:25→8:05鉄塔No.160

8:10→鉄塔No.161 8:18→中電巡視道別れ8:32→ピーク9:15→9:21(990.1m)カクレグラ(水谷岳)9:36→P962

10:07→コル10:38→11:09(1061m)タイジョウ11:18→P1084

11:46→佐目峠分岐12:03→佐目峠12:10→(1160m)イブネ12:24→(1145m)クラシ12:42→イブネ12:53→13:01佐目峠13:07→佐目峠分岐13:14→杉峠の頭13:19→杉峠13:32→大峠分岐14:23→筏橋14:34→鉄板橋14:38→桜地蔵14:41→林道分岐15:15→15:20鳴野橋(巡視道入口付近)15:26(R421、R307、名神)=高槻18:00

半年ぶりの鈴鹿山系だ。今回は鈴鹿山脈中部の少しマイナーな山を巡る山旅を計画した。八日市ICからR421を東進し、永源寺の手前を右折して甲津畑の先の鳴野橋をめざした。登山口を探すため鳴野橋を渡り舗装林道を終点まで行ったが、なかったので引き返し詳細に探した所、鳴野橋から約1キロ手前に中電巡視道があり、近くの道路わきに駐車した。

巡視道標識通りに河原へ下り、浅瀬を渡って対岸の少し上流地点から標識に従って登り始めた。初めは倒木が道をふさいだりして登り難かったが、すぐに標識の完備した立派な道となり急坂をジグザグに登っていくと鉄塔No.160だ。広葉落葉樹主体の尾根を登ると鉄塔No.161だ。西方には甲津畑から日野町が眼下に広がっている。雑木林の尾根道を標識通りに登りつめるとピークだ。ピークから北西へ伸びている巡視道のある尾根と別れ、東の尾根を進む。ここからは標識はなく、目印テープも殆どなく踏み跡は落ち葉で覆われているためコンパスを頼りに尾根を外さないように進む。疎林中の最後の急登でカクレグラ(水谷山)頂上だ。山頂は雑木に囲まれた広い空間だが東側の視界だけが開けている。東南方向にはこれから越えるタイジョウまでの尾根筋が見え、更に奥には雨乞岳がそびえている。

(林道の巡視道表示を入る) (渋川を渡る) (巡視道の立派な橋)

(杉林の急坂をジグザグに登る) (鉄塔No.160から西を望む) (落葉絨毯を登る)

(鉄塔No.161から西を望む) (雑木林の広い尾根道) (巡視道から右尾根へ別れる)

(朝霧のアセビ斜面を行く) (イワカガミの葉が光る雑木林) (広いカクレグラ山頂)

(ダイジョウの奥の雨乞岳) (カクレグラから伸びる尾根) (佐目子谷対岸の銚子ヶ口山塊)

カクレグラから雑木林の疎林帯の主尾根筋を外さないように進む。稜線からは佐目子谷で隔てられた黒尾山、銚子ヶ口からクラシへ続く連山が鮮やかに見えている。一部に狭い稜線があるが概してなだらかな広い明るい灌木の稜線を進むと、最後にタイジョウ頂上直下の急坂が待っている。初めは岩角や灌木の手がかりがあるが、最終段階では手がかりのない急坂をよじ登るとタイジョウ頂上だ。ルートを間違えたかもしれなかったが、昨日の雨で滑り易い本日最悪の場面だった。山頂は小さなプレートが木にかかっている雑木に囲まれた小空間だ。

ここからはテープの目印が復活し東へ向かうハイウエーのような稜線を下った。すぐにシャクナゲをかき分ける稜線となり、馬の背の稜線を過ぎると広い灌木疎林帯に入り佐目峠への分岐表示が現れる。表示に従ってだらだら坂を下ると灌木が途切れて見晴らしの良い草原にでる。間もなく佐目子谷の源頭にあたる佐目峠だ。特徴のある割れた岩が鎮座している。

(行く手をふさぐシャクナゲ道) (馬の背稜線もある) (来春の準備が整ったシャクナゲ)

(疎林の中の佐目峠への分岐) (佐目峠から見たイブネ) (佐目峠の石の象徴)

往路と同じ草原の道を引き返し、佐目峠から灌木疎林帯をなだらかに登り杉峠の方に南下した。しばらく下ると真正面に雨乞岳が立ち塞がっている杉峠の頭だ。振り返るといま通ってきたイブネ、クラシの稜線が見えている。

(イブネ草原の湿地) (クラシへ向かう) (イブネ北端から釈迦岳を望む)

稜線を少し下ると杉峠だ。以前の杉峠のイメージとはほど遠い明るい峠だ。まわりの木々が少なくなっているせいかもしれない。峠からフジキリ谷に沿って巨木の道を下る。ミズナラ?の巨木を楽しみながら石ころの道を何度か沢を渡渉しながら下る。紅葉の季節は過ぎ去ったらしく道が落葉で鮮やかに彩られている。途中、何が採掘されたのかは不明だが向山鉱山跡もある。川幅も徐々に広くなり丸太橋が現れ、シデノキの巨木の地点から林道らしくなってくる。杉峠から1時間弱で雨乞岳にも登れる大峠分岐だ。

この辺りから杉植林帯の薄暗い道が多くなる。間もなく丸太を筏のように組んだ筏橋(と勝手に命名)で支谷を渡る。目印も表示もないが地形的にはタイジョウへはこの支谷から登れるのではないかと思われるが確証はない。少し下ると鉄板橋で渋川の右岸から左岸に渡る。軽四がこの橋のたもとに駐車していたので、岩ヶ谷林道は軽でここまで来ることができるらしい。あとは薄暗い杉林の桜地蔵にきょうの無事を感謝し、黙々と歩いて杉峠から約2時間かかって駐車場所へたどり着いた。なお、岩ヶ谷林道入口には普通車以上の通行を禁止する標識がある。

帰りはR307で目ざましい発展を遂げる日野町を経て、栗東ICから帰阪した。きょうは11月中旬とは思われないポカポカ陽気のもと、マイナーなルートのせいか1人の登山者にも出逢わない孤独な山歩きだった。特に、イブネの草原を独り占めできたのは最高だった。

(シデノキの大木) (シデノキ辺りから林道らしくなる) (紅葉が残っている)

(大峠分岐) (筏橋(勝手に名づけました)) (桜地蔵あたりの杉植林帯)

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)

(参考地図)

・山と高原地図 御在所・霊仙・伊吹

・2万5千分の1地形図 日野東部、御在所山