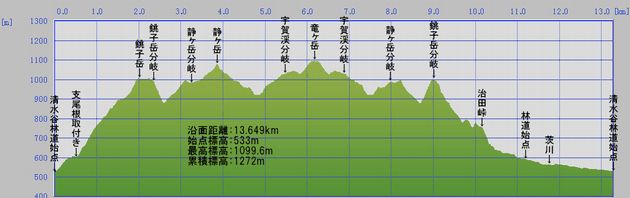

銚子岳(1019m)静ヶ岳(1088.6m)竜ヶ岳(1099.6m)

高槻5:27(名神)=八日市IC(R421、茨川林道)=7:43焼尾谷出合7:51→支尾根取付き8:09→9:15(1019m)銚子岳9:31→銚子岳分岐9:36→静ヶ岳分岐10:16→10:30(1088.6m)静ヶ岳10:42→静ヶ岳分岐10:51→宇賀渓分岐11:23→11:39(1099.6m)竜ヶ岳11:58→宇賀渓分岐12:10→12:36静ヶ岳分岐12:41→銚子岳分岐13:16→治田峠13:55→林道始点14:35→14:42茨川14:47→15:13焼尾谷出合15:17(茨川)=R421出合(R421)16:00=八日市IC(名神)=高槻17:40

鈴鹿中部の未踏地域、銚子岳、静ヶ岳がきょうの目標だ。先日、霊仙山の帰りに偵察した茨川林道を利用して滋賀県側から入山する。桜が満開の永源寺ダム湖畔を過ぎ、R421のトンネル工事現場の先で茶屋川に沿って茨川林道に入る。落石や水溜りの多い凸凹地道林道を最徐行で進み、先日は倒木で通れなかった地点も無事通過して、焼尾谷出合の清水谷林道分岐点にたどり着いた。茨川林道の焼尾谷出合から銚子岳へは焼尾谷左岸と右岸の2ルートがあるが、昨日の雨で急坂の支尾根が滑り易いため、取り付きの易しい左岸ルートにした。

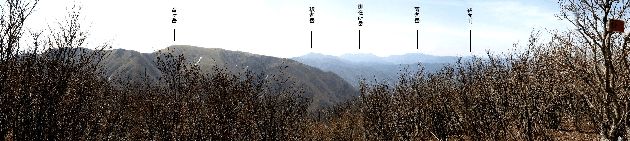

焼尾谷出合から清水谷林道をなだらかに登り、反射鏡の立つ支尾根取付きから尾根伝いに踏み跡をたどる。間伐中のため尾根に枝が散乱して歩き難い所があるが山頂まで赤テープと踏み跡がある。樹木の途切れた支尾根から朝日に輝く御池岳や藤原岳がくっきり見えている。残雪のある杉林を抜けると急峻な灌木帯となり、フーフー言いながら登りつめると銚子岳山頂だ。灌木に囲まれた小広場だが北側の視界が開け、1年前に登った土倉岳-御池岳-藤原岳-治田峠の稜線が紺碧の青空に浮かんでいた。山頂からは北へ下る支尾根には赤テープと踏み跡があり、焼尾谷右岸ルートと思われる。

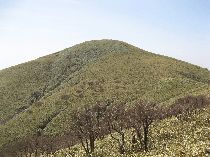

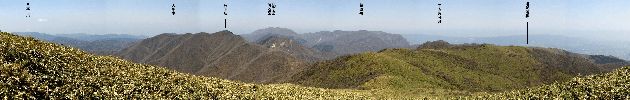

平坦な明るい東南尾根を少し進むと縦走路出合だ。ここから小灌木帯の急坂の稜線を下る。眼前に静ヶ岳がせまり、崩壊地の横から霞んだいなべ市が見渡せた。鞍部から笹原林床の明るいリョウブなどの雑木の稜線が続き、静ヶ岳分岐で縦走路から別れて少し登りつめると静ヶ岳山頂だ。山頂広場から南の視界が開け、これから向う象の背中のようなずんぐりした竜ヶ岳が目の前に横たわり、その右彼方に釈迦岳、御在所岳などが展望できた。先程の分岐まで戻り、明るい疎林帯の稜線をなだらかに下り、また、登り返す。最後に少し笹薮コギをこなすと、明るい笹原の宇賀渓分岐に飛び出す。いちめん緑の絨毯の笹原だ。南に竜ヶ岳が丸く盛り上がっている。小鳥のさえずりを聞きながら笹原をなだらかに登ると竜ヶ岳頂上だ。山頂は広大な広場で、三角点、山名表示棒、方位板などが雑多に配されている。ここで初めて石榑峠(いしぐれとうげ)から登ってきた男性単独行と挨拶を交わす。山頂から、北方には今まで歩いて来た銚子岳、静ヶ岳から続く稜線が緑の笹原の彼方に見え、南方にはつい先日歩いて来た雨乞岳から綿向山の稜線が霞んで展望できた。

(縦走路の銚子岳分岐) (稜線の急坂を下る) (崩壊地横の急坂を振り返る)

(明るい稜線を進む) (縦走路の静ヶ岳分岐) (静ヶ岳山頂)

往路を銚子岳分岐まで戻り、治田峠(はったとうげ)へ稜線を下る。この稜線から今までなかった石灰岩が現われ、それに伴って早春の花が突然多くなってきた。鈴鹿山脈は御在所岳に代表される奇岩が多い花崗岩質の南部に対し、藤原岳に代表される花の石灰岩質の北部に分けられるが、丁度この辺りがその境界線かもしれない。紫や白のキクザキイチゲ、紅のショウジョウバカマ、白やピンクのミヤマカタバミなどを楽しみながら、稜線を治田峠まで下った。治田峠から急坂の杉林をジグザグに下り、伊勢谷を渡渉しながら進む。崩壊地や倒木帯を避けたりしてやっと砂防ダムの林道始点にたどり着いた。林道を茨川まで下ると、茶屋川を渡る橋がない!1年前はあったのに流されたらしい。流れの幅が2メートル位になった少し上流を登山靴のまま水中飛び渡りして対岸に渡り、茨川林道をブラブラ歩いて焼尾谷出合へ帰り着いた。帰りは林道を慎重に運転し、往路通りに帰阪した。

好天に恵まれ、静かな鈴鹿中部の木々が芽吹く前の明るい稜線や山頂からの眺めが素晴らしく、更に、治田峠近辺では咲き始めた早春の草花を楽しむことができた。茨川から縦走路へ登るコースは古くからある治田峠へのルートが一般的だが茶屋川の橋もなく荒れ果てており、きょうの焼尾谷左岸ルートで銚子岳へ登るのが安全で楽なコースだ。

(稜線から見える御池岳) (石灰岩横のキクザキイチゲ) (石灰岩横のショウジョウバカマ)

(砂防ダムから林道が始まる) (あ!橋がない) (狭そうな所を水中渡り)

(参考地図)

・山と高原地図 御在所・霊仙・伊吹

・2万5千分の1地形図 竜ヶ岳