高賀山(1224.2m)瓢ヶ岳(1162.6m)

★ひとこと 「濃尾平野最北の信仰と展望の高賀三山の2山へ」

★行った日 2011年4月29日(金祝) 晴時々曇 単独

★コース

高槻4:20(名神、東海北陸道)=美濃IC(R156、県道81、R256)=7.07高賀神社7:20→登山口7:36→東屋7:55→岩屋8:29→御坂峠9:03→9:29(1224.2m)高賀山9:42→御坂峠9:57→岩屋10:16→東屋10:37→登山口10:47→11:02高賀神社11:06(R256、県道61、林道)=片知渓谷駐車場11:50→岩屋不動分岐12:23→12:49骨ヶ平12:55→13:20(1162.6m)瓢ヶ岳13:31→(1160m)奥瓢ヶ岳→骨ヶ平14:05→(1086m)南岳→骨ヶ平14:26→片知渓谷駐車場15:05(林道、県道61、R156)=美濃IC(東海環状道、中央道)=中津川IC(R19)=落合

濃尾平野北端に位置する高賀三山のうち高賀山(こうかさん)と瓢ヶ岳(ふくべがだけ)を訪れるつもりだ。東海北陸道の美濃ICから板取川に沿って北上、高賀神社に駐車だ。きょう、高賀神社境内では登山大会が開かれるらしく係の人が準備中だ。

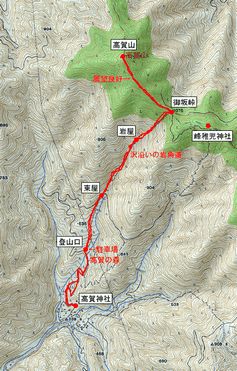

桜の残る道を進み、高賀の森を15分も歩くと大きな駐車場のある高賀山登山口だ。登山道をしばらく進むと東屋の建つ林道と交差して山道に入る。岩角の道をしばらく登ると不動の岩屋があり、さらに急坂を登ると御坂峠だ。すぐ北側には林道が上がってきていて登山大会の関係者が何やら準備中だ。峠から右へ少し登るときょうの登山大会目的地の峰稚児(みねちご)神社がある。峠から左へだらだら坂の稜線を登ると視界が開け、南方に高賀三山の残りの2山、瓢ヶ岳と今淵ヶ岳(いまふちがだけ)とが望める。少し登ると高賀山頂上だがあまり展望はよくない。御坂峠からは大勢の登山大会参加者と逢いながら下った。午後から瓢ヶ岳へ登るべく板取川に沿って下り、片知川に沿って瓢ヶ岳登山口へ向かった。

高槻4:20(名神、東海北陸道)=美濃IC(R156、県道81、R256)=7.07高賀神社7:20→登山口7:36→東屋7:55→岩屋8:29→御坂峠9:03→9:29(1224.2m)高賀山9:42→御坂峠9:57→岩屋10:16→東屋10:37→登山口10:47→11:02高賀神社11:06(R256、県道61、林道)=片知渓谷駐車場11:50→岩屋不動分岐12:23→12:49骨ヶ平12:55→13:20(1162.6m)瓢ヶ岳13:31→(1160m)奥瓢ヶ岳→骨ヶ平14:05→(1086m)南岳→骨ヶ平14:26→片知渓谷駐車場15:05(林道、県道61、R156)=美濃IC(東海環状道、中央道)=中津川IC(R19)=落合

濃尾平野北端に位置する高賀三山のうち高賀山(こうかさん)と瓢ヶ岳(ふくべがだけ)を訪れるつもりだ。東海北陸道の美濃ICから板取川に沿って北上、高賀神社に駐車だ。きょう、高賀神社境内では登山大会が開かれるらしく係の人が準備中だ。

桜の残る道を進み、高賀の森を15分も歩くと大きな駐車場のある高賀山登山口だ。登山道をしばらく進むと東屋の建つ林道と交差して山道に入る。岩角の道をしばらく登ると不動の岩屋があり、さらに急坂を登ると御坂峠だ。すぐ北側には林道が上がってきていて登山大会の関係者が何やら準備中だ。峠から右へ少し登るときょうの登山大会目的地の峰稚児(みねちご)神社がある。峠から左へだらだら坂の稜線を登ると視界が開け、南方に高賀三山の残りの2山、瓢ヶ岳と今淵ヶ岳(いまふちがだけ)とが望める。少し登ると高賀山頂上だがあまり展望はよくない。御坂峠からは大勢の登山大会参加者と逢いながら下った。午後から瓢ヶ岳へ登るべく板取川に沿って下り、片知川に沿って瓢ヶ岳登山口へ向かった。

片知渓谷に沿って高度を上げていくと大きな広場と東屋があり、その手前の登山口近くに駐車した。岩石の堆積した道をたどり、大石の積み重なった沢を横切ってしばらく進むと左から来た水平道と合流だ。岩角の道をしばらく進み、岩屋不動分岐を過ぎて林の中を登り続けると稜線の骨ヶ平(こつがたいら)だ。鬼の首を埋めたという骨ヶ平は薄暗い樹林の中だ。少し下って視界のないだらだら坂を登りつめ、奥瓢ヶ岳を左に分けると瓢ヶ岳はすぐだ。山頂からは、高賀山が間近に、能郷白山などの越美国境の山々が遠くに並んでいるのが望めたが白山は雲の中だ。奥瓢ヶ岳に立ち寄ってから、骨ヶ平を経て南岳へ向かった。あまり人が歩かないのか、咲き終わったカタクリの花がしおれている笹薮の道を進むと、笹薮の中の小広場が南岳だ。往路を経て東屋のある広場の片知公園駐車場へ下った。好天の休日とあって家族連れドライブが多い所だ。あすは恵那山を訪れる計画なので、美濃ICから中津川へ向かった。

山岳信仰の修験の山として知られた山だ。高賀山へ登る途中にある不動の岩屋には修験者が寝泊りしたと言われ、瓢ヶ岳へ登る途中の岩や不動尊には円空仏が祭られている。天候さえ良ければ山頂からは白山まで続く奥美濃の山々が展望できる。

★道で出会った花

ドウダンツツジ(高賀神社) ノウゴウイチゴ?(高賀の森)コバノミツバツツジ?(高賀の森)

タチツボスミレ(岩屋) ハルトラノオ?(岩屋) ヤマルリソウ(岩屋)

ミヤマカタバミ(岩屋) コブシ(高賀山) ?(岩屋)

ヤマザクラ(高賀の森) ショウジョウバカマ(高賀の森) ヘビイチゴ?(高賀の森)

ムラサキサギゴケ(高賀の森) ツボスミレ(高賀の森) スミレ(高賀の森)

クロモジ?(岩屋不動) カタクリ(骨ヶ平) オオイヌノフグリ(高賀の森)

アケボノツツジ(岩屋不動) ミヤマトサミズキ(岩屋不動) ミヤマトサミズキ(岩屋不動)

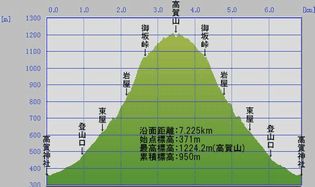

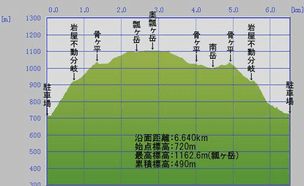

★ルート断面図

(1)高賀山 (2)瓢ヶ岳

★地 図

(1)高賀山 (2)瓢ヶ岳

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)