雨石山(611m)八ヶ尾山(677.6m)

★ひとこと 「ヒカゲツツジに会いに篠山東部の雨石山と八ヶ尾山」

★行った日 2013年4月18日(木) 晴 単独

★コース

高槻5:56(府道46、府道407、R372、R173)=7:20小原自然公園7:32→8:28鉄塔岩稜8:39→8:39(630m)毘沙門山8:56→9:13(611m)雨石山9:21→小野峠9:54→小倉10:25→小原自然公園(地方道)10:57=上筱見登山口11:12→11:54周回コース分岐12:02→13:01(677.6m)八ヶ尾山13:16→14:08縦走路分岐14:13→14:31上筱見登山口14:35(地方道、R173、府道731、府道54、府道731、R372、府道407、府道46)=高槻16:10

ヒカゲツツジを求めて京都との府県境に近い篠山東部の雨石山(あまいしやま)と八ヶ尾山(はちがおやま)だ。R173で篠山東部を北上して京都府境に近づくと左に八ヶ尾山、右に雨石山が迫ってくる。小原(おばら)集落のはずれを右に入ると小原自然公園の小広場だ。

沢に沿って林道をしばらく進むと小さな祠のある一ノ滝だ。滝の左から鳥居をくぐって急な坂道を進み、ヤブツバキの多い石ころ道の急坂を上る。毘沙門(びしゃもん)洞を過ぎて、ピンクのコバノミツバツツジが美しい尾根端を頑張るとアセビの目立つ稜線上にでる。やがてヤセ尾根の岩稜帯となり、ヒカゲツツジに囲まれた鉄塔の北側の岩頭が見晴し抜群だ。午後訪れる予定の八ヶ尾山がすぐ西に鎮座している。ヒカゲツツジはピンクのコバノミツバツツジに比べると地味な控えめの花だが、群生して咲くと壮観だ。ヒカゲツツジの展望岩稜をしばらく進むと毘沙門山だ。山頂から南側の視界が開け、北摂の山々が望める。山頂から少し下って登り返すと林間の雨石山頂上だ。ここからヒカゲツツジとともに岩稜も姿を見せず、芽吹き始めた幅広の広葉落葉樹の雰囲気の良い尾根が続く。少し登り返してP595のピークを過ぎると急坂の下りだ。明確な尾根がなく、はっきりした踏み跡もないので下りの場合は府県境の方向を注意して下ることだ。鞍部の小野峠を直進すると櫃ヶ岳(ひつぎがだけ)だが、右折して小倉(おぐら)へ下る。山裾をぬうように地形図の点線の道をたどって小原自然公園へ帰着。すぐ、八ヶ尾山へ向かって出発だ。

(小倉分岐の小野峠) (林道を下る) (八ヶ尾山を眺めつつ戻る)

八ヶ尾山は小原から登るのが最も近いが稜線にヒカゲツツジが群生しているらしいので上筱見(かみささみ)から登ることにし、筱見四十八滝登山口に駐車した。幾つかの小滝を眺めながら沢沿いに登り、最後に一枚岩の鎖場をよじ登るとヤブツバキの多い谷筋を抜け、なだらかな台地だ。芽吹き始めた樹林の幅広の谷間を進み、周回コースを左に分け、東へ美しい谷筋を進む。やがて正面の木々の間から八ヶ尾山を眺めながらの尾根伝いの道となり、P570の幅広ピークを過ぎると岩稜尾根に入る。険しい岩尾根になるとヒカゲツツジが現れ、以降、山頂まで薄緑のヒカゲツツジの花が途切れることはない。幾つかの展望豊かな小さな岩頭を越えながら高度を上げると展望抜群の八ヶ尾山頂上広場だ。東には先程登ってきた毘沙門山、西には小金ヶ岳(こがねがだけ)が端正な姿を見せている。下山は、往路の途中から谷筋を直進し、小金ヶ岳へ向かう縦走路に合流し、上筱見登山口へ帰着した。

山々は芽吹き始めた薄緑色の木々を背景に、ピンクのコバノミツバツツジや白のアセビが道端を飾り、山腹に点在するヤマザクラが彩を添えていた。毘沙門山、八ヶ尾山とも山頂付近の岩稜地帯にヒカゲツツジが群生し控えめな薄緑の色彩で稜線を覆っていた。どちらの山も明確な踏み跡はあるが、途中、わかり難くい所やちょっとした岩場もある。

★道で出会った花

シキミ(小原) ヤマザクラ (八ヶ尾山) シャクナゲ(上筱見)

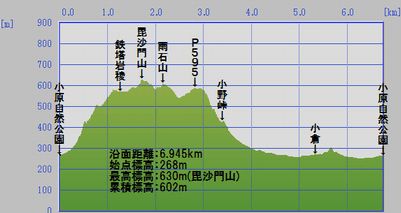

★ルート断面図

(1)雨石山

(2)八ヶ尾山

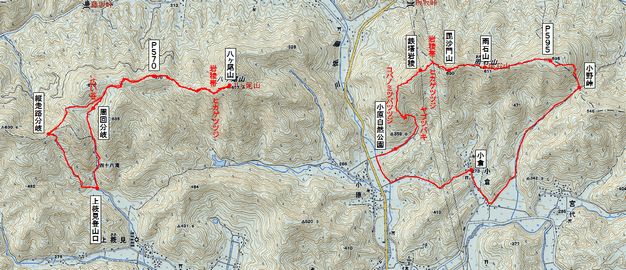

★地 図

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)

(参考地図)

・2万5千分の1地形図 村雲(むらくも)

・2万5千分の1地形図 村雲(むらくも)