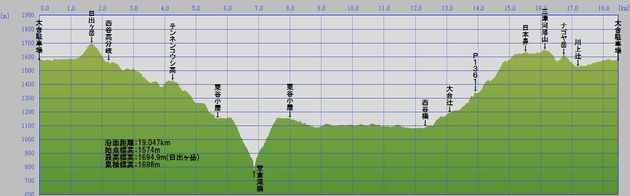

三津河落山(1654m)テンネンコウシ高(1431m)日出ヶ岳(1694.9m)

★ひとこと 「日出ヶ岳から堂倉滝、大台辻を経て三津河落山へ周回」

★コース

高槻3:52(阪神高速、西名阪)=柏原IC(R165、県道30、R309、R169、県道40)=6:30大台駐車場6:40→7:17(1694.9m)日出ヶ岳7:24→西谷高分岐7:37→8:37(1431m)テンネンコウシ高8:44→粟谷小屋9:23→10:07堂倉滝10:22→粟谷小屋11:28=軽四便乗(1km)=土倉古道入口手前11:43→12:40西谷橋12:54→大台辻13:23→P1361

13:55→日本鼻15:07→15:23(1654m)三津河落山(如来月)15:31→(1610m)ナゴヤ岳15:51→川上辻16:02→16:20大台駐車場16:26(県道40、R169、R309、県道30、R165)=柏原IC(西名阪、近畿高速)=高槻19:40

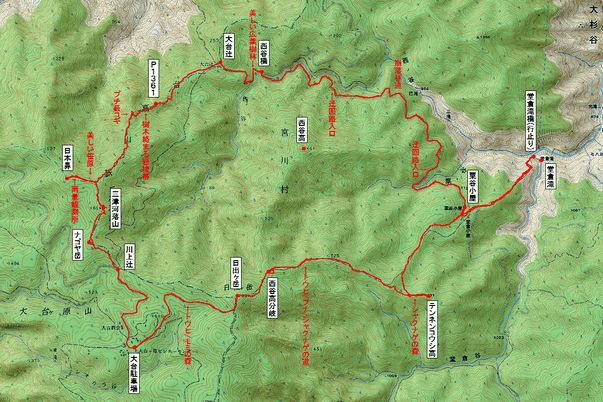

大台ケ原の台地北側を西谷高を中心として反時計回りに周回だ。大台駐車場を起点に、日出ヶ岳(ひでがだけ)、テンネンコウシ高を経て堂倉(どうくら)滝へ立ち寄り、大台林道を通って西谷橋から大台辻、三津河落山(さんづこうちやま)を経て周回の計画だ。長距離ルートなので早朝出発、近畿高速に入ろうとしたら事故?通行止め、仕方なく阪神高速で大阪市内を大回りして藤井寺から従来通りのルートで予定通りの時刻に大台駐車場に到着だ。朝日に輝く清々しい駐車場は早くから泊まりの登山者も含めて賑わってる。

ビジターセンター左横の遊歩道に入りツガやトーヒの森を木漏れ日を浴びながら進み、カエデやシロヤシオの茂る鞍部から階段を登ると展望台の建つ日出ヶ岳だ。山頂からは360度の展望だが、晴天にもかかわらず大峰山脈や熊野灘は霞の彼方だ。山頂からシロヤシオ咲く坂道を東へ向かい、シャクナゲの林をしばらく下って西谷高を左に分け、稜線を下り続ける。やがて登山道は東北へ方向を変えるが、そのまま稜線の南面を東進、伐採地の斜面から南方の視界が開け、堂倉谷を隔てて地池(ちいけ)高から嘉茂助谷(かもすけだに)ノ頭へ続く稜線が連なるのを眺めつつ東進、樹林の岩稜帯を進むと林間のP1431だ。何も表示はないがGPSで判断するとここがテンネンコウシ高らしい。ピークの覗き窓のような岩頭から南が望めるが概して展望は良くない。少し元へ戻り、シャクナゲの森の表示板のある平地からトラバース気味に北へ下ると、往きに別れた登山道に合流、下る途中で堂倉避難小屋への道と別れて、粟谷(あわたに)小屋への道をしばらく下ると大台林道出合だ。合流点には祠と延命水の水呑場がある。すぐ先の粟谷小屋のご主人に先日の軽四便乗のお礼の挨拶後堂倉滝ヘ向かった。

3年前には頑丈に封鎖されていた林道分岐に堂倉滝まで通行可の看板が立っている。いまはここから大台林道を6.7km歩いて桃の木小屋を経て第3発電所へ下るのがルートだ。鎖場もある両側が笹薮の木の根の絡まった急坂をゆっくり下ると下方から西ノ谷の瀬音が聞こえてくる。そのうち堂倉谷の轟音に変わり、眼下に吊橋が現れる。堂倉滝は落差18mと思えないほど豪快、特に滝壺の魅惑的な色彩が素晴らしかった。滝壺近くで独りたたずんでいると、轟音が掻き消えて一瞬静寂を感じる不思議な感覚を覚えた。堂倉滝橋の先は通行止めだ。少し先の崩壊地まで行けるらしいが、正式開通を待つことにして大台林道へ戻った。粟谷小屋のご主人の話では今秋に復旧工事に入り、来年には全通の可能性ありとの嬉しい話があった。ご主人に軽四で約1km先まで送って頂き、土倉(どくら)古道分岐の手前から林道のブラブラ歩きだ。断崖の中腹をぬうように続く林道の見晴しは良く、東の沖見高の下方に大台林道の一筋の線を眺めながら歩くが、道路があちらこちらで崩落したり、崖崩れで埋まっていたりする。ただ、父ヶ谷林道のカコウキ越付近の砂滑り台の蟻地獄状ではなく、もっと岩塊の粒が大きく斜面がしっかりしていて助かる。土倉古道と合流してしばらく進むと西谷橋だ。橋を渡ったところから西ノ谷左岸に沿って進む。最初のみ崩れかけた木道やちょっとした路面崩落箇所があるが、谷の矮小部を過ぎると素晴らしい広葉樹の広い谷筋を進み、山肌をぬって徐々に高度を上げると大台辻だ。大台辻から川上辻へも、筏場へも路面消失のため通行止めの表示だ。

大台辻から少し筏場道を川上辻の方向へ進み、太い幹の古い赤い標識「山の家」の所から西尾根に入り、美しい広葉樹林尾根をなだらかに登る。やがて木の根の絡んだ急な岩稜が現れ、登り易そうなところを登っているとP1361だ。大岩の左下を巻いたりして登り続け、そんなに濃密でないシャクナゲ薮とちょっと格闘して通り抜けると、突然。笹原に飛び出す。どこでも歩けそうなヤマトザサの毛せんのような笹原尾根を登り続けると稜線出合だ。ここから北方を眺めると、台高の峰々が雄大に広がっている。好展望の美しい笹原を雨量観測所の建つ日本鼻までピストン、出合から少し南下すると如来月(にょらいづき)のピークだ。三津河落山は日本鼻(1597m)合流点ピーク(1630m)如来月(1654m)の総称らしいので、最高峰の如来月を本峰とした。如来月から笹原をなだらかに下って登り返すとナゴヤ岳だ。植生保護ネットに沿って下ると川上辻、すぐ下がドライブウエーだ。約1キロの舗装道路歩きで大台駐車場だ。

日出ヶ岳からの大展望、豪快な堂倉滝、西ノ谷の広葉樹林、大台辻から鉄山に似た岩稜登り、三津河落山のヤマトザサの稜線など変化に富んだ楽しいコースだ。殆どが標高1000メートル以上の樹林帯のコースなので日差しもあまり苦にせずに歩ける。

★道で出会った花(2日目とまとめて記載)

★ルート断面図

★地 図

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)

・山と高原地図 大台ケ原・高見・倶留尊山

・2万5千分の1地形図 大台ケ原山、大杉峡谷