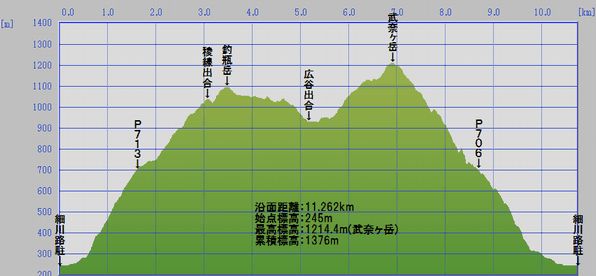

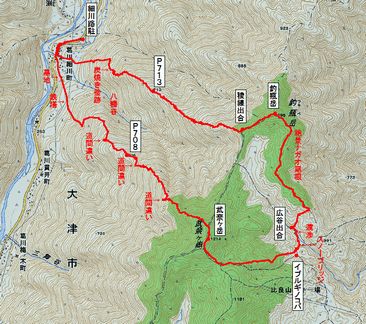

釣瓶岳(1098m)武奈ヶ岳(1214.4m)

★ひとこと 「八幡谷右尾根で釣瓶岳を経てナガオ、武奈ヶ岳経由細川尾根へ」

★行った日 2014年3月24日(月) 晴 単独

★コース

高槻5:25(名神)=京都東IC(湖西道路、県道311、R477、R367)=6:46細川路駐7:10→炭焼き釜跡7:56→8:48P731(SS着)9:06→9:55休憩10:03→稜線出合10:43→11:09(1098m)釣瓶岳11:18→広谷出合12:23→12:41イブルギノコバ13:07→14:09(1214.4m)武奈ヶ岳14:20→15:34(SS脱)15:40→17:07細川路駐17:15(R367、R477、県道311、湖西道路)=京都東IC(名神)=高槻18:45

春山シーズン真っ盛りになってきたので念願の初めてのルートで武奈ヶ岳だ。細川を起点に八幡谷右尾根で釣瓶(つるべ)岳へ登り、ナガオからイブルギノコバを経て武奈ヶ岳へ登り返し、八幡谷左尾根(細川尾根)で下山の計画だ。初めてのコースなので雪道迷いを予想して時間的に余裕を見て細川路駐地点を出発だ。

鯖街道を京都方向に引き返し、細川集落でおばさんの「きいつけて行きなされや」の声に励まされて八幡谷右岸の林道へ入る。尾根芯に向うべく細川城跡の表示に従って林道から左の山道を進み、城跡と思われる平坦部を過ぎて植林帯へ右の道から入る。だんだんと急になる尾根端部をジグザグに作業道が続き、岩礫帯を横切ってCa470の炭焼き窯跡で作業道は消滅だ。薄雪の現れた疎林帯の急斜面を右の尾根芯へ向ってトラバース、尾根の杣道に合流し、残雪がつながりだした斜面を頑張り、沈み込み10センチ位になった頃に平坦地P731だ。古木の残骸に腰掛けてSS(スノーシュー)を履き、勾配の緩くなった自然林を、真正面から朝日に照らされた縞模様に目を細めながら登り続ける。Ca900辺りから南の樹間に武奈ヶ岳が見え始め、この辺りの真綿を敷き詰めたようなブナ林の輝きが素敵だ。Ca950で稜線出合手前の樹木の途切れた緩斜面となり、陽光に輝く尾根道、南にそびえる武奈ヶ岳が雄大だ。すぐ先で稜線に出合い、これから向う釣瓶岳からナガオ、武奈ヶ岳など展望抜群だが、春霞か、遠望はいまいちだ。

(真綿の様なブナ林の縞模様) (稜線出合手前の緩斜面) (緩斜面から武奈ヶ岳を望む)

(稜線出合から釣瓶岳~ナガオ~武奈ヶ岳を望む)

武奈ヶ岳方面からきているつぼ足のトレースを避けて雪庇の稜線を釣瓶岳へ向って歩を進める。鞍部まで下って登り返すと一本杉の木のピークが釣瓶岳山頂だ。山頂から北の蛇谷ヶ峰へ伸びる稜線が続き、東南はナガオへ向う稜線だ。つぼ足トレースと別れ、杉の点在するヤセ気味の東南尾根を下る。ちょっと先で南西に向きを変えた広葉樹疎林帯の広い尾根を正面に武奈ヶ岳を見ながらぶらぶら歩きだ。Ca1060ピークで東南に方向を変えてやや狭くなった稜線を下るが、ここからSSのトレースが同じ方向へユーターンだ。Ca1070ピークを過ぎて次のピークの手前の鞍部から広谷へ下ったが、結果論だが、稜線の次のピークを過ぎてから下れば広谷の橋の所へ下る筈だ。稜線から斜面を下り、小沢の周辺部を注意深く下ると対面に黄色の広谷小屋が見える広谷出合だ。周辺には渡れそうな所がないので下流方向へ行ったが橋のある平坦部手前の左岸に崖があって駄目、雪壁の低そうな所から広谷へ下り、水陸両用のSSを生かして浅瀬を渡り、対岸へ登りついた。しかし、一難去って又一難、イブルギノコバとの間にまだ小沢があり、その対岸に渡るには先ほどの橋を渡るため、広谷の左岸に戻る必要がある。意を決して小沢を渡ることにしたが適当な渡渉地点が見つからず、SSの分散荷重を信用してスノーブリッジを渡った。ナガオ稜線からもっと先で別れて広谷の左岸の橋の袂へ下ればこんな苦労はなかったはずだ。イブルギノコバ手前で大休止、暖かい昼食後、大勢の人のつぼ足トレースを追って武奈ヶ岳へ向う稜線歩きだ。芦生杉の点在する稜線を過ぎ、自然林の緩斜面を、下ってくる大勢の登山者と挨拶を交わしながら進む。登山グループのおばちゃんの一人からSSは「楽そうやね」の声がかかったが「体力がないのでしんどいよ」と軽口をたたきながら樹林帯を抜け、純白の斜面をトラバースすると展望雄大な誰もいない武奈ヶ岳だ。

山頂から北へ稜線を少し下ると小さな石碑があり、小木にうるさいほどのテープが巻かれた所が細川尾根分岐だ。前日のものと思われるSSのトレースを追って緩斜面を下るが、すぐに両側の切れ落ちた急なヤセ尾根を下る。アイスバーンになればピッケル必須の怖ろしげな尾根だ。やがてヤブっぽい尾根となりCa1000を過ぎた所で直進し、ヤブの急坂だ。トレースもテープも見落したらしく、Ca1000でほぼ北向きの急な尾根を下るのが正解だ。地肌がちょっと現れだしたヤブっぽい急坂をしばらく下るとまたまた道間違いだ。Ca780地点で地肌のためトレースはなく、テープもなく、GPSも細かい所は判らないので西へ下ってしまい急坂のヤブでストップ、SSを脱ぐ。雪の点在する急な坂を戻るのもしんどいので、右に見える尾根まで沢の急坂を靴を蹴りこみながらトラバースだ。やっと正規の尾根にもどって少し下ると平坦なP706だ。ここで西へ直進せず、西北へ尾根をしばらく下ると沢山のテープ印が点々と現れ、V溝の道型が植林帯をジグザグにつけられている。道なりに下り、かつての段々畑跡らしい石垣横を下り、鉄塔を左に見て通り過ぎ、植林帯を抜けて墓地横を下ると間もなく八幡谷右岸出合だ。朝に出会った同じおばちゃんから「暗くならずに良かったね」の声に迎えられて路駐地点へ帰着だ。

釣瓶岳から武奈ヶ岳を正面に見て進むナガオの疎林帯の尾根は美しい稜線だ。また、広谷からイブルギノコバ周辺は谷筋が入り込み積雪期は地形読みが重要だ。標高700メートルまでは雪が少なくつぼ足で歩けて省エネだが、山頂部は湿った積雪でトレースもなく10~20センチほどの沈み込みのため体力を消耗した。また、雪の下りの尾根ルートは間違い易く、テープの付いた細川尾根でも3箇所も間違い、下山に3時間弱を要した。全体として、ブナ林、展望稜線、山頂の展望、ルート探し、など変化のある面白ルートだ。

★道で出会った花(花はなし)

★ルート断面図

★地 図

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)

(参考地図)

・山と高原地図 比良山系・武奈ヶ岳

・2万5千分の1地形図 北小松

・山と高原地図 比良山系・武奈ヶ岳

・2万5千分の1地形図 北小松