小塩山(642m)

★ひとこと 「カタクリ見頃の小塩山経由604尾根を経て花の竈ヶ谷へ」

★行った日 2024年4月12日(金) 晴 単独

★コース

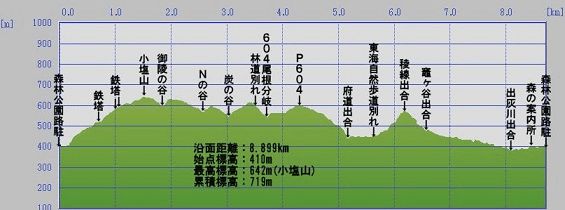

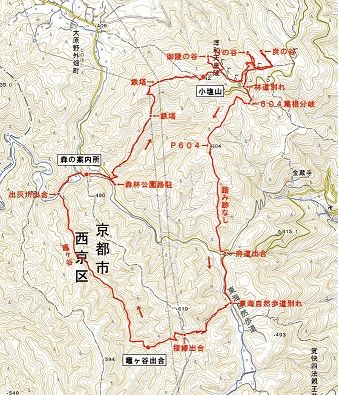

高槻7:34(府道6、府道733)=8:15森林公園路駐8:20→鉄塔8:48→(642m)小塩山9:18→御陵の谷入口9:30→Nの谷入口9:55→灰の谷入口10:21→林道別れ(金蔵寺分岐)10:52→604尾根分岐10:56→11:15P604 11:28→府道出合11:59→12:06東海自然歩道別れ(昼食)12:34→東尾根稜線出合12:58→竈ヶ谷出合13:07→出灰川渡渉13:53→14:06森林公園路駐14:10(府道733、府道6)=高槻14:50

きょうは快晴、小塩山のカタクリが陽の光を浴びて咲き揃う頃と思われるので、竈ヶ谷の草花鑑賞もかねて急きょ花見に出発だ。自宅から1時間かからない森の案内所は、平日は水曜以外クローズなので付近の先着車の隣に路駐だ。

森の案内所入口対面の小塩山登山口から、604尾根道(巡視路?)を右に見て沢を渡って尾根端の急坂に取り付く。植林帯の急坂を息を切らして尾根に乗るとなだらかになり、点在するコバノミツバツツジが彩りをそえる尾根道を、青空に咲き残るタムシバを見上げたりしながら進む。やがて前方に鉄塔が立ちはだかり、その彼方上方に2本の鉄塔がそびえている。急坂を過ぎて樹林帯を抜けると高圧線の切り開き帯に入り、シキミやアセビの目立つ灌木帯をなだらかに登る。2本の鉄塔台地から南を望むと、ポンポン山と釈迦岳の稜線に向かって伸びる高圧線の懸垂曲線が美しい。なだらかな樹林帯に入り、外畑からの道を合わせてしばらく進み、短絡路で山頂へ向かうと小塩山頂上はすぐだ。倒木の多い視界もない山頂をすぐに辞して御陵の石垣に沿って下ると淳和天皇陵正面だ。笹原を横切ってアンテナ塔横から御陵の谷へ下る。開門は10時からで保護地外周を周回だ。この谷は、陽がさし始めたばかりでカタクリはお目覚め前、すべて蕾は閉じたままだ。

(小塩山登山口) (植林帯の急坂を登る) (雑木林尾根をなだらかに登る)

朝日に映える芽吹き始めたクロモジを見ながら御陵前まで戻り、カタクリ保護地の地図を確認して林道を下り始める。電気工事中の林道をNの谷に向かい、西山自然保護ネットワークの人に挨拶してゲートを入る。この谷は陽光がさんさんとふりそそぎ、見頃を迎えたカタクリのオンパレードだ。ムラサキケマンも咲き始めミヤマカタバミなどが白いカタクリとともに艶を競っている。最後に訪れた炭の谷では、今まで見てきた花に加えて、私の初見参のミヤマウグイスカグラがピンクの花を咲かせていた。林道まで戻り、少し先から南へ金蔵寺/南春日町方面へ下る。途中から604尾根道に入り、崩落した谷筋を横断して樹林帯の尾根道を下るとP604だ。踏み跡は森の案内所に向かって西南方向の尾根を下っているが、ここから道のない南の尾根を下る。藪のない歩き易い尾根だが、数か所の稜線分岐に注意を払って下ると、府道の擁壁上だ。擁壁上を西へ回り込むと府道に合流でき、そのすぐ先が三差路だ。

高槻7:34(府道6、府道733)=8:15森林公園路駐8:20→鉄塔8:48→(642m)小塩山9:18→御陵の谷入口9:30→Nの谷入口9:55→灰の谷入口10:21→林道別れ(金蔵寺分岐)10:52→604尾根分岐10:56→11:15P604 11:28→府道出合11:59→12:06東海自然歩道別れ(昼食)12:34→東尾根稜線出合12:58→竈ヶ谷出合13:07→出灰川渡渉13:53→14:06森林公園路駐14:10(府道733、府道6)=高槻14:50

きょうは快晴、小塩山のカタクリが陽の光を浴びて咲き揃う頃と思われるので、竈ヶ谷の草花鑑賞もかねて急きょ花見に出発だ。自宅から1時間かからない森の案内所は、平日は水曜以外クローズなので付近の先着車の隣に路駐だ。

森の案内所入口対面の小塩山登山口から、604尾根道(巡視路?)を右に見て沢を渡って尾根端の急坂に取り付く。植林帯の急坂を息を切らして尾根に乗るとなだらかになり、点在するコバノミツバツツジが彩りをそえる尾根道を、青空に咲き残るタムシバを見上げたりしながら進む。やがて前方に鉄塔が立ちはだかり、その彼方上方に2本の鉄塔がそびえている。急坂を過ぎて樹林帯を抜けると高圧線の切り開き帯に入り、シキミやアセビの目立つ灌木帯をなだらかに登る。2本の鉄塔台地から南を望むと、ポンポン山と釈迦岳の稜線に向かって伸びる高圧線の懸垂曲線が美しい。なだらかな樹林帯に入り、外畑からの道を合わせてしばらく進み、短絡路で山頂へ向かうと小塩山頂上はすぐだ。倒木の多い視界もない山頂をすぐに辞して御陵の石垣に沿って下ると淳和天皇陵正面だ。笹原を横切ってアンテナ塔横から御陵の谷へ下る。開門は10時からで保護地外周を周回だ。この谷は、陽がさし始めたばかりでカタクリはお目覚め前、すべて蕾は閉じたままだ。

(小塩山登山口) (植林帯の急坂を登る) (雑木林尾根をなだらかに登る)

朝日に映える芽吹き始めたクロモジを見ながら御陵前まで戻り、カタクリ保護地の地図を確認して林道を下り始める。電気工事中の林道をNの谷に向かい、西山自然保護ネットワークの人に挨拶してゲートを入る。この谷は陽光がさんさんとふりそそぎ、見頃を迎えたカタクリのオンパレードだ。ムラサキケマンも咲き始めミヤマカタバミなどが白いカタクリとともに艶を競っている。最後に訪れた炭の谷では、今まで見てきた花に加えて、私の初見参のミヤマウグイスカグラがピンクの花を咲かせていた。林道まで戻り、少し先から南へ金蔵寺/南春日町方面へ下る。途中から604尾根道に入り、崩落した谷筋を横断して樹林帯の尾根道を下るとP604だ。踏み跡は森の案内所に向かって西南方向の尾根を下っているが、ここから道のない南の尾根を下る。藪のない歩き易い尾根だが、数か所の稜線分岐に注意を払って下ると、府道の擁壁上だ。擁壁上を西へ回り込むと府道に合流でき、そのすぐ先が三差路だ。

(カタクリ保護地の地図) (Nの谷へ向かう) (Nの谷入口)

(林道から金蔵寺方面へ) (604尾根分岐を右へ) (谷筋の崩落部を横断)

(植林帯尾根を南下) (P604で森の案内所を右に分ける) (ヤブツバキ尾根を南下)

(藪のない雑木尾根を南下) (間違い易い尾根分岐を直進) (擁壁上を左へ回り込む)

三差路を善峰寺方向に向かい少し進むと、右手に広い緑地帯が現れ、足元の梯子状の橋を渡る。ニリンソウの群生地でもある緑地帯で昼食だ。疲れた身体に鞭打ってヤブツバキの多い谷筋の急坂を登り始める。2、3、倒木もあるが歩くのに差し支えなく、蓄積した疲労を何とか誤魔化しながらやっと東尾根上にたどり着き、竈ヶ谷へ向かって下る。何と言っても下りは楽、足を交互に動かすだけで竈ヶ谷出合小広場だ。すぐ先でフクジュソウ保護地に向かう道を左に分け、保護地が点在する谷筋を渡渉を繰り返しながら下る。保護地にはニリンソウやヤマルリソウが群生し、大輪のヤマブキソウやイチリンソウが光り輝き、ヒトリシズカが群れている。青々と茂る保護地のキツネノカミソリの葉を横目に樹林帯に入り、北上すると出灰川出合だ。飛び石を渡り、川に沿って進み、森の案内所を過ぎて府道に合流すると駐車地だ。

昨年とほぼ同時期の訪問だが、季節の巡りは少し遅めだ。そのため小塩山では見頃のカタクリに出会えたが、竈ヶ谷ではイチリンソウやヤマブキソウの満開には少し早過ぎたようだ。この1、2年にわかに足腰が衰えてきていることが自分でもわかっている。東尾根の登りでは頻繁に息継ぎ休憩を繰り返す始末だ。体が言うことをきかなくなることは自然の摂理とはいえ寂しい限りだ。だが、ここまで歩けたことに大感謝だ。

(出灰川の飛び石を渡る) (森の案内所へ) (駐車地帰着)