大文字山(465.3m)

★ひとこと 「散り始めた桜の南禅寺から法然院を経て大文字山経由山科へ」

★行った日 2025年4月12日(土) 晴 単独

★コース

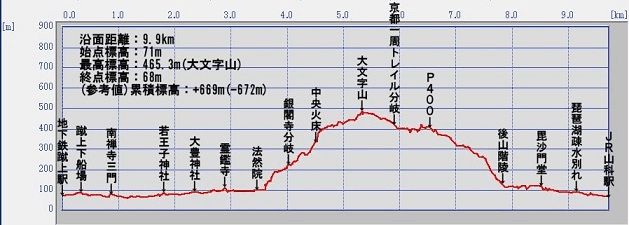

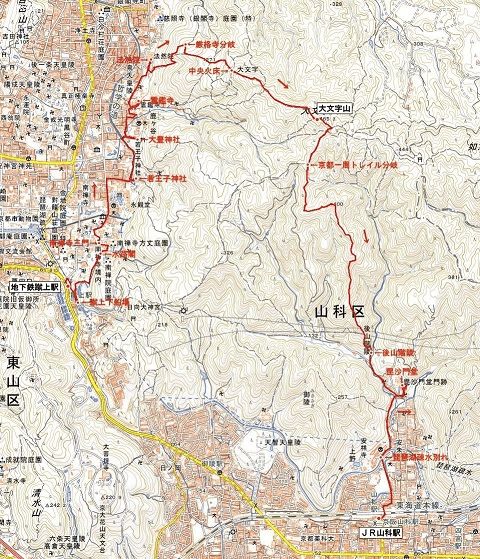

地下鉄蹴上駅9:15→蹴上下船場9:23→南禅寺三門9:38→若王子神社9:51→大豊神社10:05→霊鑑寺10:25→法然院10:43→銀閣寺分岐11:15→中央火床11:46→12:18(465.3m)大文字山(昼食)12:41→1京都一周トレイル分岐12:53→P400 13:11→後山階陵13:52→14:03毘沙門堂14:25→安祥寺水路閣14:36→JR山科駅14:48

花の季節も終盤を迎え、きょうは山科疎水から東山周辺の落花盛んな桜見物のつもりだ。JR高槻駅へ行くと異常な混雑でホームには1時間前発のサンダーバードが停車したままだ。乗るつもりの上り新快速も何時になるか不明だ。後で分かったことだが午前6時45分ごろ京都駅ホームに置かれた不審物(50×36×36㌢の大きさの外国製お菓子の入ったスチロールの包)のため京都駅を通る各線すべてが安全のため運休だ。しようがないので阪急と地下鉄利用で計画と逆回りすることにして阪急高槻駅に向かった。ラッシュアワーのようなぎゅう詰め状態で烏丸駅へ、更に地下鉄で蹴上駅だ。長いエスカレーターで1番出口からやっと地上に出て深呼吸だ。

ねじりまんぽ(煉瓦をアーチ状に斜めに積み上げたトンネル)を通ってインクラインに上がる。落花盛んな桜並木の軌道を船を運搬する台車を見ながら上方へ進むと琵琶湖疎水第3トンネル出口の下船場だ。橋を渡って直進すると日向大神宮だが、きょうは東山山麓を北へ向かうことにする。琵琶湖疎水工事を指揮した田邊朔朗像から発電所送水管上の鋼製桟道を渡って、水路沿いの歩道を南禅寺へ向かう。鉄柵の手前を下って水路閣をくぐると南禅寺境内の庭園だ。蹴上駅から南禅寺へ行くには、この道はトンネルから金地院前を通る道より近道で人もまばらだ。ソメイヨシノはほぼ終盤だが、新芽と花が共存する桜が花盛り、花の間に伽藍がそびえる三門や法堂を通り抜けて南禅寺を後にし、大寂門を抜けて猪ヶ谷通りに向かう。みかえり阿弥陀が印象に残る永観堂を過ぎて右折すると哲学の道起点だ。その先の若王子神社に立ち寄ってから川沿いの道をたどる。晴天の土曜日であっても、花の残り少ない哲学の道を行く観光客はちらほらだ。次に立ち寄ったのは赤い幟の目立つ大豊神社だ。椿の美しい参道を入ると狛犬ならぬ狛鼠、狛鳶、狛猿、狛巳などが鎮座している珍しい神社だ。細い路地を右左折してノートルダム女学院前の先が特別公開中の霊鑑寺だ。猪ヶ谷の椿の寺とも呼ばれ、建物や収納物、庭園、寺宝など優れたものが多いが、我が脳みその至らぬせいで表面的に感心しただけだ。

(「ねじりまんぽ」を通り抜ける) (落花盛んなインクライン) (船を載せる台車)

紅葉時分がことのほか美しい安楽寺山門前を過ぎると法然院山門だ。山門を入ると身を清めるための白砂壇の間を通って庭園を巡る。きょうは本堂まで入れないのですぐに退出、法然院の森から大文字山へ登山開始だ。ここまでで疲れ切ってしまい、途中退却も考えながらゆっくり登り始めた。椿の多い広い谷筋をなだらかに登り、クスノキの大木を過ぎた辺りから北側の尾根筋へトラバース気味に登る。尾根筋の急坂を過ぎると銀閣寺分岐の広場だ。薄紫のコバノミツバツツジの咲く新緑の雑木林を抜けると、大文字火床の並ぶ草原の斜面だ。大文字左又の階段を休みつつゆっくり登る。大勢の登山者で賑わう中央火床の広場は京都市街が見渡せる展望ポイントだ。中央火床から階段を上って樹林帯に入り、しんどい雑木林の尾根道を頑張ると大賑わいの大文字山三角点広場だ。たまたま空いていたベンチに陣取りカップラーメンの定番昼食だ。疲れた時には固形物より水分の多い流動食の方が良さそうだ。次々と大勢の人達が登ってくるので一人でベンチを占領するのを遠慮して、早々に下山開始だ。

(法然院へ立ち寄る) (身を清めて浄域に入るための白砂壇) (椿の多い法然院の森)

なだらかな下りは楽だ。左に如意ヶ岳を分け、少し先で京都一周トレイルを右に分け尾根道を直進だ。Ca390の尾根屈曲点で方向を南から東に変えて少し進むとP400だ。ここから南へ少し急坂を下ると、しばらくなだらかな歩き易い尾根道が続く。薄紫のコバノミツバツツジの点在する低い灌木主体の美しい尾根道だ。鉄塔のある尾根端近くまで下ると視界が開け、前方に音羽山から醍醐山へ続く山並み、足下には毘沙門堂の伽藍、平野部には山科の市街地が広がっている。急坂をジグザグに下って後山階陵の裏に出て、竹林を迂回するように北へ回り込むと林道出合だ。御陵の横を下って蹴上に向かう林道に出合、左折して川沿いに下る。山科聖天を通過して毘沙門堂の長い参道の石段を登ると本堂だ。シダレ桜の咲き残る本堂に無事安全に歩き終えたことを感謝し、足のすくみそうな急な階段を下りはじめた。帰りは安祥寺川沿いの遊歩道を下り、安祥寺水路閣から琵琶湖疎水横を進み洛東橋を渡る。洛東橋から琵琶湖疎水を眺めると、疎水は滔々とした流れだが葉桜に近い並木しかないのが残念だ。洛東橋から南へ咲き残る桜並木の車道を下ると住宅地を経てJR山科駅北側地下道入口だ。

出がけに交通機関混乱のトラブルがあったが、逆コースで今まで通り過ぎていた社寺では新鮮な経験ができた。非常にしんどい息の上がる大文字山の急坂登りだったが、山の自然との触れ合いに勝るものはない。2年前の帯状疱疹に始まり脊柱管狭窄症とも何とか折り合いをつけて、低山を歩くことができるのも「山の自然の魅力」に取りつかれたからだ。だらだらとした駄文にお付き合いいただき有難うございました。

(道標のない尾根屈曲点を東へ) (P400から急坂を南下) (コバノミツバツツジの尾根)

地下鉄蹴上駅9:15→蹴上下船場9:23→南禅寺三門9:38→若王子神社9:51→大豊神社10:05→霊鑑寺10:25→法然院10:43→銀閣寺分岐11:15→中央火床11:46→12:18(465.3m)大文字山(昼食)12:41→1京都一周トレイル分岐12:53→P400 13:11→後山階陵13:52→14:03毘沙門堂14:25→安祥寺水路閣14:36→JR山科駅14:48

花の季節も終盤を迎え、きょうは山科疎水から東山周辺の落花盛んな桜見物のつもりだ。JR高槻駅へ行くと異常な混雑でホームには1時間前発のサンダーバードが停車したままだ。乗るつもりの上り新快速も何時になるか不明だ。後で分かったことだが午前6時45分ごろ京都駅ホームに置かれた不審物(50×36×36㌢の大きさの外国製お菓子の入ったスチロールの包)のため京都駅を通る各線すべてが安全のため運休だ。しようがないので阪急と地下鉄利用で計画と逆回りすることにして阪急高槻駅に向かった。ラッシュアワーのようなぎゅう詰め状態で烏丸駅へ、更に地下鉄で蹴上駅だ。長いエスカレーターで1番出口からやっと地上に出て深呼吸だ。

ねじりまんぽ(煉瓦をアーチ状に斜めに積み上げたトンネル)を通ってインクラインに上がる。落花盛んな桜並木の軌道を船を運搬する台車を見ながら上方へ進むと琵琶湖疎水第3トンネル出口の下船場だ。橋を渡って直進すると日向大神宮だが、きょうは東山山麓を北へ向かうことにする。琵琶湖疎水工事を指揮した田邊朔朗像から発電所送水管上の鋼製桟道を渡って、水路沿いの歩道を南禅寺へ向かう。鉄柵の手前を下って水路閣をくぐると南禅寺境内の庭園だ。蹴上駅から南禅寺へ行くには、この道はトンネルから金地院前を通る道より近道で人もまばらだ。ソメイヨシノはほぼ終盤だが、新芽と花が共存する桜が花盛り、花の間に伽藍がそびえる三門や法堂を通り抜けて南禅寺を後にし、大寂門を抜けて猪ヶ谷通りに向かう。みかえり阿弥陀が印象に残る永観堂を過ぎて右折すると哲学の道起点だ。その先の若王子神社に立ち寄ってから川沿いの道をたどる。晴天の土曜日であっても、花の残り少ない哲学の道を行く観光客はちらほらだ。次に立ち寄ったのは赤い幟の目立つ大豊神社だ。椿の美しい参道を入ると狛犬ならぬ狛鼠、狛鳶、狛猿、狛巳などが鎮座している珍しい神社だ。細い路地を右左折してノートルダム女学院前の先が特別公開中の霊鑑寺だ。猪ヶ谷の椿の寺とも呼ばれ、建物や収納物、庭園、寺宝など優れたものが多いが、我が脳みその至らぬせいで表面的に感心しただけだ。

(「ねじりまんぽ」を通り抜ける) (落花盛んなインクライン) (船を載せる台車)

紅葉時分がことのほか美しい安楽寺山門前を過ぎると法然院山門だ。山門を入ると身を清めるための白砂壇の間を通って庭園を巡る。きょうは本堂まで入れないのですぐに退出、法然院の森から大文字山へ登山開始だ。ここまでで疲れ切ってしまい、途中退却も考えながらゆっくり登り始めた。椿の多い広い谷筋をなだらかに登り、クスノキの大木を過ぎた辺りから北側の尾根筋へトラバース気味に登る。尾根筋の急坂を過ぎると銀閣寺分岐の広場だ。薄紫のコバノミツバツツジの咲く新緑の雑木林を抜けると、大文字火床の並ぶ草原の斜面だ。大文字左又の階段を休みつつゆっくり登る。大勢の登山者で賑わう中央火床の広場は京都市街が見渡せる展望ポイントだ。中央火床から階段を上って樹林帯に入り、しんどい雑木林の尾根道を頑張ると大賑わいの大文字山三角点広場だ。たまたま空いていたベンチに陣取りカップラーメンの定番昼食だ。疲れた時には固形物より水分の多い流動食の方が良さそうだ。次々と大勢の人達が登ってくるので一人でベンチを占領するのを遠慮して、早々に下山開始だ。

(法然院へ立ち寄る) (身を清めて浄域に入るための白砂壇) (椿の多い法然院の森)

(雑木林の尾根道を山頂へ) (大文字山三角点) (山頂から稜線を南下)

なだらかな下りは楽だ。左に如意ヶ岳を分け、少し先で京都一周トレイルを右に分け尾根道を直進だ。Ca390の尾根屈曲点で方向を南から東に変えて少し進むとP400だ。ここから南へ少し急坂を下ると、しばらくなだらかな歩き易い尾根道が続く。薄紫のコバノミツバツツジの点在する低い灌木主体の美しい尾根道だ。鉄塔のある尾根端近くまで下ると視界が開け、前方に音羽山から醍醐山へ続く山並み、足下には毘沙門堂の伽藍、平野部には山科の市街地が広がっている。急坂をジグザグに下って後山階陵の裏に出て、竹林を迂回するように北へ回り込むと林道出合だ。御陵の横を下って蹴上に向かう林道に出合、左折して川沿いに下る。山科聖天を通過して毘沙門堂の長い参道の石段を登ると本堂だ。シダレ桜の咲き残る本堂に無事安全に歩き終えたことを感謝し、足のすくみそうな急な階段を下りはじめた。帰りは安祥寺川沿いの遊歩道を下り、安祥寺水路閣から琵琶湖疎水横を進み洛東橋を渡る。洛東橋から琵琶湖疎水を眺めると、疎水は滔々とした流れだが葉桜に近い並木しかないのが残念だ。洛東橋から南へ咲き残る桜並木の車道を下ると住宅地を経てJR山科駅北側地下道入口だ。

出がけに交通機関混乱のトラブルがあったが、逆コースで今まで通り過ぎていた社寺では新鮮な経験ができた。非常にしんどい息の上がる大文字山の急坂登りだったが、山の自然との触れ合いに勝るものはない。2年前の帯状疱疹に始まり脊柱管狭窄症とも何とか折り合いをつけて、低山を歩くことができるのも「山の自然の魅力」に取りつかれたからだ。だらだらとした駄文にお付き合いいただき有難うございました。

(道標のない尾根屈曲点を東へ) (P400から急坂を南下) (コバノミツバツツジの尾根)

(安祥寺水路閣) (琵琶湖疎水の洛東橋を渡る) (安祥寺川沿いに車道を下る)

★道で出会った花

ヤマブキ(八重) アセビ

ドウダンツツジ

シャリンバイ タチツボスミレ コバノミツバツツジ

ムラサキケマン ヒメオドリコソウ

シャガ

シロバナジンチョウゲ クロモジ シバザクラ

ツルニチニチソウ ハナモモ ミツバツチグリ?