小塩山(642m)

★ひとこと 「遅すぎたカタクリの小塩山経由金蔵寺を経て花の竈ヶ谷へ」

★行った日 2023年4月18日(火) 晴後曇 単独

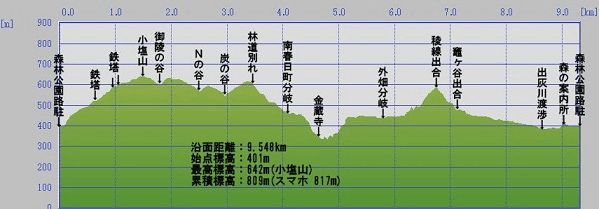

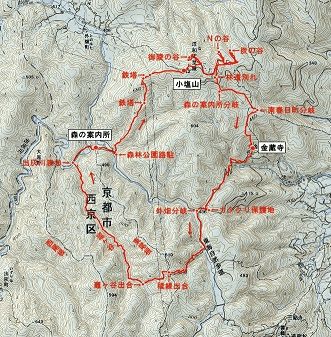

高槻7:18(府道6、府道733)=8:00森林公園路駐8:10→鉄塔8:33→8:59(642m)小塩山9:07→御陵の谷入口9:14→Nの谷入口9:39→灰の谷入口10:07→林道別れ(金蔵寺分岐)10:47→南春日町分岐11:04→11:17金蔵寺11:29→外畑分岐12:09→東尾根稜線出合12:40→竈ヶ谷出合12:48→出灰川渡渉13:42→13:57森林公園路駐14:01(府道733、府道6)=高槻14:40

ここしばらく20℃越えの日が続き、早くも小塩山のカタクリは花季終了だ。遅きに失したがカタクリ鑑賞と共に竈ヶ谷の春の花の探勝だ。大原野森林公園を起点に小塩山を経て金蔵寺経由竈ヶ谷へ周回の計画だ。森林公園の森の案内所は水曜以外の平日は休業日なので付近に路駐だ。

森の案内所の対面が登り口だ。森林浴向きのP604を通る尾根道を右に見て、展望の良い左の急な尾根道に取り付く。植林帯の尾根端を抜けて尾根に乗ると、新緑に映える広葉樹とコバノミツバツツジが彩を沿える尾根道が続く。しばらく灌木帯の尾根道を登り、鉄塔台地から振り返るとポンポン山の針葉樹と広葉樹のまだら模様の山肌に伸びる2条の懸垂曲線の高圧線が美しい。アセビの咲く切り開きをジグザグに登り、赤鉄塔を過ぎると樹林帯に入る。外畑(とのはた)から来た道と合わせて少し進み、途中から山頂への短絡路を上ると小塩山山頂だ。御陵の石垣縁の視界のない平凡な山頂だ。淳和天皇陵を経て大阪ガスのアンテナ塔横を少し下ると御陵の谷だ。殆んどのカタクリは花季が終わり花は萎んだままだが、チゴユリなどが咲く谷筋は新緑が鮮やかだ。

(森の案内所入口「休業日閉鎖」) (案内所前の登り口) (尾根端の急坂を登る)

(ツツジの美しい尾根を登る) (まぶしい新緑の尾根を行く) (鉄塔銀座を登る)

御陵の前まで戻って林道をしばらく下り、道標通りにNTTドコモのアンテナ台地へ向かう。ボランティアの人に挨拶してNの谷へ入る。ミヤマカタバミは咲き終わり白花カタクリも見かけなかったが、咲き残る数輪のカタクリが最後の姿を見せていた。出口で案内の人から炭の谷は植生がちょっと異なっているので一見の価値ありと勧められて、アンテナ台地横を下る。炭の谷は御陵の谷やNの谷に比べて最も長く、植生も豊かだ。山陰にはカタクリが咲き残り、シロヤブケマン、ミヤマハコベ、ヤマルリソウなどが群落を作っていた。炭の谷はその名前のようにコナラなどの薪炭林だったが、近年人の手が入らずに若木がなくなってしまったのを現在再生中だそうだ。6年前に訪れている東隣の谷筋にある池の谷は崩壊して閉鎖中だ。炭の谷の保護柵下端の閉鎖中の扉から、いまは崩壊している谷筋を下ると、御陵・N・炭・池の4谷筋とも合流して亀岡へ通じている。炭の谷から林道へ戻り、少し下って金蔵寺分岐から山道を下る。急な森林帯を下って南春日町を左に分け、更に急な樹林帯をジグザグに下ると金蔵寺境内だ。新緑に映える本堂に手を合わせ、急な石段を下って改修中の山門を過ぎると東海自然歩道と合流する本日最低地点だ。

(御陵分岐の林道を下る) (林道からNTTアンテナ塔へ) (Nの谷入口)

(咲き残りのカタクリ) (炭の谷へアセビの道を下る) (炭の谷入口)

(満開のミヤマハコベ) (咲き揃うシロヤブケマン) (しおれるカタクリ)

(林道から金蔵寺へ) (急な山道を下る) (南春日町を左に分けて右へ)

(静かな金蔵寺本堂) (東海自然歩道に合流) (険しい崖沿いの道を登る)

谷筋の左岸側急斜面をへつるように登り、小谷を渡って急な斜面を休み休み息を整えながらジグザグに登ると広い谷筋の台地だ。若葉に輝く広い谷筋を進み、古墓石の集積場の金蔵寺無縁塚を過ぎると府道出合だ。合流点の先にカタクリ保護地があるが、完全に花季終了だ。府道をちょっと下り、外畑を右に分け、東海自然歩道を善峰寺方向へ進む。途中で自然歩道と別れ、ニリンソウの群生する分岐点から東尾根へ谷筋を登る。ヤブツバキの多いしんどい急な谷筋をフーフー言いながら登りつめ、東尾根の稜線を越えてしばらく下ると竈ヶ谷出合だ。少し下流でフクジュソウ保護地から下ってきた道と合流だ。谷筋に点在する青々と茂る植生保護地をなぞるように、渡渉しながら谷筋を下る。保護柵外は丸坊主ながら柵内は満艦飾だ。ヒトリシズカやミヤマカタバミは咲き終わったが、ヤマブキソウやイチリンソウが大輪の花を咲かせて群生しているのが見事だ。竈ヶ谷の谷尻で出灰川を渡渉し、川沿いに上流へ進み、台地の森の案内所を過ぎてゲートを出ると路駐地点だ。

きょうの目的のカタクリは無論、華やかな大輪のヤマブキソウやイチリンソウの花を楽しむことができた。また、山間の鮮やかなコバノミツバツツジや陽の光に映える新緑が素晴らしかった。なお、体力の衰えは如何ともし難く、上りの急坂は異常にしんどいが、時間をかけてゆっくりゆっくり登ると何とかなりそうだ。

(満開のイチリンソウ) (出灰川渡渉) (森の案内所帰着)