白神岳(1232.4m)

★ひとこと 「登山口からマテ山を経てブナ原生林を白神岳へ」

★行った日 2017年9月6日(金) 曇 単独

★コース

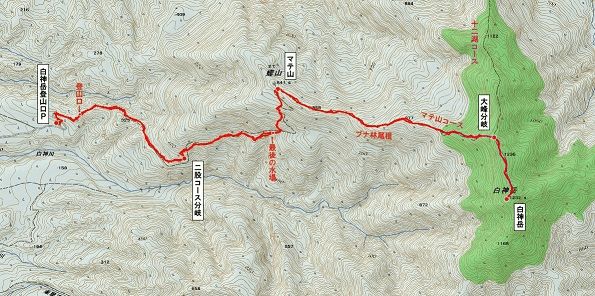

(道の駅)はちもり(12℃)6:25(R101、林道)=6:42白神岳登山口P6:55→登山口7:12→二股コース分岐7:43→最後の水場8:19→8:59マテ山9:00→大峰分岐10:22→10:38(1232.4m)白神岳10:45→大峰分岐11:01→12:04マテ山12:17→最後の水場12:41→二股コース分岐13:10→登山口13:34→13:40白神岳登山口P13:50(R101)=能代東IC(秋田道)=白神IC(R7)=(道の駅)たかのす15:36(車中泊)=(日帰り温泉)縄文の湯(R105)

東北シリーズ第5座目は世界遺産に指定されて20年になり、ブナ原生林が脚光を浴びている白神岳だ。白神岳は一般登山者が入れるのはマテ山コースと谷筋の二股コースと十二湖コースのみで、最高峰の向白神(むかいしらかみ)岳は無論、奥深い山域はマタギの領域だ。白神岳の表面的な事象しか経験できないが、最短のマテ山コースで往復だ。どちらも日本海側の青森・秋田県境間近なので、(道の駅)はちもりから30分かからずに白神岳マテ山コース登山口に到着だ。

立派な休憩舎(トイレつき)の横から林道を短絡して車道に上がり、しばらく車道を道なりに進むと舗装林道終点が登山届記帳所の建つ登山口だ。ここから樹林帯に入り、アップダウンを繰り返しながら緩やかに針葉樹林や広葉樹林帯を登っていく。登山口から30分ほどで大きな案内板の立つ二股コース分岐だ。初めてなので熟練者向きと案内板に記載され、赤テープでとおせんぼの二股コースは敬遠、マテ山コースへ左折だ。分岐からヒバ林の道を登り、最後の水場を過ぎると急坂のブナ林をジグザグに登る。やがてマテ山の東南の肩に達し、以降立派な大木のブナ尾根を徐々に色づき始める変化を楽しみながら登る。勾配もだんだん急になり、木の根の絡まったロープ場を過ぎると標高1100で明るい小灌木帯だ。振り返ると登って来た幅広の尾根の先に日本海が広がり、前面には稜線上に小屋の見える黄色みを帯びた尾根が鮮やかだ。左から大峰山を経て来た十二湖コースと稜線で合流、前方の三角屋根のピークをめざしてチシマザサの小灌木帯の水平道を進む。見えていた三角屋根はトイレ、その先に住み心地の良さそうな避難小屋があり、その先の小広場が白神岳一等三角点だ。

山頂界隈は台地状に笹原の草原が広がり、山頂からは透明度がよければ東に八甲田山や南に鳥海山も望める筈だが、視界はよくなく岩木山が望めただけだ。一見緑の草原は歩き易そうだが実際は笹が深く、山頂手前の水場5分の表示の先も笹薮コギが待っているようだ。二股コースは山頂から西へ下るはずだが道らしきものは見当たらず、熟練度を要するコースのようで安易に入らないほうが得策だ。下りも往路通りに下り、大峰分岐から正面に稜線の先に日本海をを眺めながらの下りだ。マテ山分岐から二股分岐を経て順調に登山口帰着だ。あすの天気予報はこの付近はどこも雨、とにかく森吉山めざして能代から秋田道で大館へ、近くの縄文の湯で汗を流し(道の駅)たかのすで車中泊だ。ここで失敗に気付く。GPSとして重要ツールのスマホには走行中に充電しているが補助電池と結ぶケーブルを忘れ、大館の量販店を探し、購入して事なきを得た。これも老化現象かそれともType-C

USB端子を新たに採用したDocomoのせいか。

マテ山分岐以降の立派なブナ林が美しいが、マタギしか入れないような原生林はもっと素晴らしいはずだ。山頂稜線から望む広々とした日本海も素敵だ。標高の低い所から登るので普通の同標高の山より根性が必要だが、時間をかけてぼちぼち登れば誰でも登れる山だ。

★道で出会った花

★ルート断面図

★地 図

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)