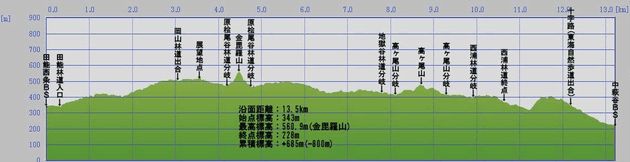

高ヶ尾山(480.3m)金毘羅山(560.9m)

★ひとこと 「芥川と安威川の分水嶺を林道伝いに田能から萩谷へ南下」

★行った日 2025年1月14日(火) 晴時々曇 単独

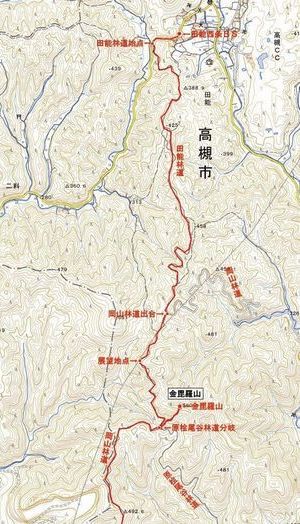

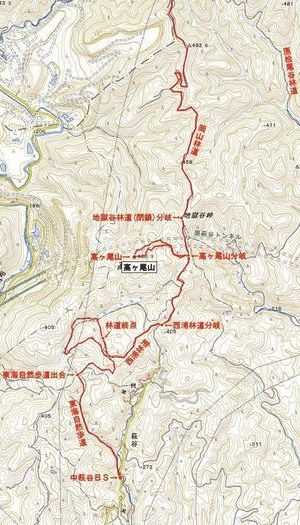

JR高槻駅北口BS7:53(高槻市バス)=田能西条BS8:30→田能林道始点8:42→岡山林道出合9:38→展望地点9:47→原桧尾谷林道分岐9:58→10:14(560.9m)金毘羅山△10:24→原桧尾谷林道分岐10:31→地獄谷林道(閉鎖)分岐11:21→高ヶ尾山分岐11:29→11:53(480.3m)高ヶ尾山△(昼食)12:14→高ヶ尾山分岐12:29→西浦林道分岐12:42→西浦林道終点12:57→東海自然歩道出合(十字路)13:42→14:00中萩谷BS(高槻市バス)14:34=JR富田駅14:55

昨年7月、腰部脊柱管狭窄症を発症したがリハビリに努力して何とか歩けるようになったので、半年ぶりに体調と相談してマイルドな山歩きだ。田能を起点に、摂津峡を流れる芥川と最近ダム湖が新設された安威川を分ける分水嶺を辿る林道を南下し、途中の金毘羅山と高ヶ尾山に立ち寄って、萩谷へ至る計画だ。かつてこの林道はマイカーが通れたので誰でも四季を通じて自然豊かな風物を楽しめたが、いまは歩きだけだ。

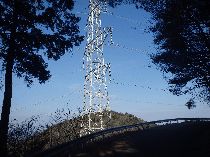

高槻市街地からほぼ満席の児童を乗せたバスに揺られて30分ほど山間部を抜けると田能だ。余談だが、田能の樫田小学校は小人数の特認校で地域外から通っている児童が多く、便数の少ないバスはさながらスクールバスだ。二料行のバスなので集落の外れの田能西条BSで下車、道端に地蔵尊の祀られた車道を二料方向へ少し進むと田能林道分岐だ。右の小径を下ると黒柄山だが左のなだらかな田能林道を朝日を浴びてゆっくり歩き始める。道の縁に堆積した落ち葉を踏みしめながら緩い上り坂を経て、P425付近からは雑木林の切れ目から西に湯谷ヶ岳と鴻応山のツインピークスを眺めながら、標高400mほどの稜線を進む。やがてP458を通る尾根筋を左上方に見て等高線に沿うようにくねくねとなだらかに上ると標高500mで、大阪・京都府境にかかる芥川の空谷橋から来た岡山林道出合だ。すぐに樹林帯を抜け、日陰に薄雪の残る展望豊かな高圧線沿いの標高500mを行く道が本日のハイライトだ。西方に、竜王山や湯谷ヶ岳など北摂の峰々を背景に東別院の山里が点在している。少しなだらかに下ると原集落から来た原桧尾谷林道分岐だ。手前から稜線上を金毘羅山へ向かう山道があるが、この林道分岐点から小尾根伝いに登る。右側自然林の植林帯の急坂を息を切らして休み休み頑張ると視界のない金毘羅山三角点だ。手前の稜線沿いにささやかな金毘羅宮の祠が祀られているそうだが立ち寄らず、元の岡山林道を南下だ。

(田能西条BS) (道端の地蔵尊に手を合わせる) (田能林道始点)

(展望地点から北摂の山々を望む)

1車線ながら完全舗装林道の林道歩きが主体なので何とか歩き通すことができた。金毘羅山や高ヶ尾山とも林間のあまり特徴のない山だが、時には古木が点在し、時には展望豊かな、車の通らない静かな落ち葉の林道歩きは優れものだ。蛇足だが、この山行記を記すに当たって、便利アプリの使い方を思い出すのに時間がかかり、たった半年の空白の大きさを再認識した。要は心身ともに使わないものは退化することを痛感した。

(薄雪の残る岡山林道を行く) (地獄谷峠付近の山桜並木) (閉鎖中の地獄谷林道)

(西浦林道の尾根道分岐) (林道終点から藪っぽい道へ) (かつての畑跡?の石垣)

(東海自然歩道(十字路)出合) (自然歩道を萩谷へ下る) (中萩谷BS)

(1)岡山林道(金毘羅山) (2)岡山林道(高ヶ尾山)

(備考)この地図および断面図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平18総使、第90号)

(参考地図)

・山と高原地図 北摂・京都西山

・2万5千分の1地形図 法貴、高槻

(腰部脊柱管狭窄症 奮戦記)

★病状揺籃期(2024年5月上旬〜8月末)

2022年7月の帯状疱疹発症以来2022年末に完治しても後遺症の神経痛に悩まされてきた。5月以降、左足付け根部の痛さを腰部脊柱管狭窄症とは夢にも思わず、整形外科医も私も帯状疱疹後遺症の神経痛であると判断して、神経痛の治療を行ってきました。8月になると左足付け根部の痛みが治るどころか痛みのため歩行困難になってきました。そこで患部のMRIを撮った所、見事に背骨の神経の通り道が腰部で狭窄しており、病名が腰部脊柱管狭窄症と判明しました。

★治療期(2024年9月上旬〜11月末)

この病の特徴的な症状は、一定距離で歩けなくなり少し休むとまた歩ける、間欠性跛行です。最悪時100mほどしか連続して歩けませんでした。治療法として手術も考えましたが、各種情報から100%完治の可能性がなく、かえって再発や後遺症も考えられるとのことだったので、さしあたりリハビリ主体に神経痛抑制施薬を行うことにしました。高齢者は殆んどの人が大なり小なり狭窄症となっているが、身体の柔らかい筋肉の強い人は末梢神経が圧迫されることが少なく症状が出ないか軽いそうです。重症の場合は手術しかありませんが、幸運にも私の場合は各種薬物と理学療法士による適切なストレッチで、患部のしびれは残ってますが痛みはまったく感じなくなりました。今後ともストレッチを続けて行くつもりです。ただし、半年間の身体を使わない期間と年齢により、少しの坂道や石段でもすぐ息があがるのが悩みです。

★過去の奮戦記

帯状疱疹 2023年1月

白内障 2018年3月

肺炎 2012年1月